1

1

tpedìiionem 1 .> comma- : fii.aie di Torin * a. p. 45% !0/B legge 662/ illlillilHiil

^ io caso di nian prega restìi 3 1 Ufficii cato recapita aire al mittente > PT Torino CM

creato,, .

dipartilanitaarrivare

attività

:olare a

I il pere orga

rsidenti

ixandei

;sato

iuropea,

rn bloctrte, in.

otrebbe

to sigili’

tiraenti

ncessio-,

;i, indiare Falca dell

to nei

3, noni

1 regi

perty

lice-®

iielor»

DeiM

0 le dm

) ortanti

e. È e#

5sia pio

1 è molto

i giugM

europeoy

ione

ione

3russiat

irograinnviataal

ko,

àonecot

, che pi'

^iovanit

intedelh

ssa di Iti'

a Cem

iell'Asso

anitad^

\s\

ionici'®

lollaborajrtodoss*

ae "Hf

Ud”,

irogetti

ivorew'

itegucrj

enonW

neanclj ,

Ü diffi®

di forf

ai proj

za

1 minisi’!

riuniti’

? e 23 se,

deciso

mento

i a Mos^

ichéiPÌ,

lici, SI

ÍV

li chiosf,

ma if"

0 ecuif!

ull»

ELOGIO

pELLA DEBOLEZZA

„la mia grazia ti basta, perché la

mia potenza si dimostra perfetta nella

debolezza»

II Corinzi 12, 9

ynOLTANTO chi vive nella propria

; J esistenza realtà di grandi difficoltà

può valutare in profondità il valore li'berante di queste parole. L’apostolo

paolo prega Dio di liberarlo dalla malattia che lo tormenta, ma al posto delia guarigione riceve delle parole. Sono

parole che esprimono una promessa

non coincidente con le attese umane, e

suonano alle nostre orecchie come una

■'non risposta: tuttavia l’apostolo acco'i}ie il discorso di Dio e lo elegge a nuovo e stabile fondamento della propria

vita. La forza di Dio non si manifesta

’con le modalità universalmente accet'iate del Dio onnipotente che scende

dall’alto e mette a posto le cose che

non vanno, soprattutto le nostre. Dio

'^unge a noi attraverso una via stretta

e tormentata: la via difficile dell’incar'Mione in Gesù di Nazaret che esige

mfaticoso viaggio fra le contraddizioni della storia delle donne e degli uoràni. Di conseguenza ciò che appare

evidente nella potenza di Dio è la sua

déolezza: ciò che appare evidente

InA^^solutezza di Dio è la sua discuticiò che appare evidente nella

imlità eterna di Dio è la sua precarietà nel mondo.

/valdesi medievali avevano cornpreso

questo paradosso: alle grandi cattedrali contrapponevano le loro modeste

e ospitali scholae, case di preghiera, di

studio e di accoglienza. Lutero indica il

superamento della teologia della gloria

mediante la teologia della croce che

esalta il paradosso di Dio che manifesta la sua potenza nella debolezza della croce. La Grazia soltanto deve bastare, la Grazia soltanto costituisce la promessa del regno di Dio che si realizza

ogni giorno nella parzialità della nostra vita. Però, quanto e difficile per

noi comprendere e accettare questa decisione di Dio, questa sua pedagogia

.ohe non ci permette fughe mistiche verso il cielo ma ci chiede di attendere sullo terra l’avvento del Regno. Nel frattempo noi ci ammaliamo, soffriamo, ci

laceriamo e spesso sentiamo di andare

alla deriva. Tutti sono più forti di noi e

più sicuri di noi: tutte le altre religioni

offiono sicurezze consolanti, guarigio

ni miracolose, equilibrio e potere della

mente: quasi tutti i movimenti religiosi

vivono un periodo di incremento numerico. Noi invece no, e in Italia c’è chi

prevede per le nostre chiese una scom

parsa o quasi, e per i movimenti reliSlosi in sviluppo un fulgido avvenire.

Cvero, non siamo mai stati così deboli come in questi anni: anche la

^flessione teologica si confìtta come

V'Ua realtà debole e piena di incertezze

0 incontriamo notevoli difficoltà a

coinvolgere le giovani generazioni in

^n comune cammino di fede. Certamente abbiamo commesso degli errori

c nella nostra storia di protestanti itahani ci sono delle zone d’ombra. Forse,

^\di là delle buone intenzioni, non

^iamo stati capaci di vivere fino in

fondo l’Evangelo della grazia di Dio,

che è la sola risposta efficace alle sfide

ùel mondo. Sono convinto che la forza

“Oiia testimonianza sia un dono di

^‘0 e non il frutto delle nostre doti, ma

me convinzione non deve diventare

^^ ulibi che celi alla nostra coscienza

mfedeltà e pigrizia spirituale. Non è

'^^f^tnente il caso di vantarsi della

mjflcile crisi in cui versiamo: infatti

elogio della debolezza può avere sen

0 se è riferito alla decisione di dare

to il primato nella nostra vita senza

fendere a facili compromessi con la

Vitalità dominante nel mondo.

^ Antonio Adamo

SKTTIM VNALK DKU.K ( HIKSi: KVANC'.KLICHK BAiTiSl K, MKIODISTK, VAI.DKSl

Nelle Marche e in Umbria la terra continua a tremare facendo aumentare le sofferenze

Vivere con il terremoto infinito

Bisogna cambiare mentalità, bisogna aumentare la prevenzione, bisogna investire nella

protezione civile, nella normativa antisismica e nel riassetto idrogeologico del territorio

EUGENIO BERNARDINI

Luigi Padovan, membro della

Chiesa battista di via Elvo a Torino, volontario della Croce Rossa

di Santena (un Comune nei pressi

del capoluogo piemontese), è arrivato nelle zone terremotate delle

Marche il 30 settembre e ci è rimasto fino al 17 ottobre.

«Sono stato mandato nella provincia di Macerata, nelle Marche,

col gruppo della protezione civile

del Comune di Santena perché durante l’alluvione del 1994 che aveva

colpito il Piemonte avevamo ricevuto aiuto da quella città - racconta Padovan E stato quindi naturale che il sindaco si mettesse in

contatto con la protezione civile di

Macerata per offrire il nostro aiuto.

Purtroppo abbiamo notato subito

le carenze organizzative perché la

centrale dell’unità di crisi di Macerata ci ha messo un giorno intero

per decidere in quale zona inviare

la nostra unità operativa».

- Dove vi hanno inviato?

«A Muccia, un Comune di 905

abitanti, vicino a Serravalle, Taverne, Cesi, Colfiorito, insomma vicino all’epicentro del sisma. Quando

siamo arrivati abbiamo pensato

che ci avessero preso in giro perché

le case erano tutte in piedi. Poi ci

hafmo fatto vedere da vicino; crepe

dappertutto, intere pareti crollate,

insomma quasi tutte le abitazioni

inagibili. È stato shoccante, perché

il terremoto non è solo la scossa, la

paura, i dolori, i lutti, ma vedere

anche tutte le proprie cose distrutte, disperse, inservibili. E poi le

scosse continue. Insomma, molto

difficile, anche emotivamente».

- Quale è stato il vostro compito?

«La nostra unità di 7 persone era

autosufficiente, avevamo la nostra

tenda, viveri, tutto. Solo che abbiamo messo a disposizione anche

questo perché siamo stati tra i primi

ad arrivare. Il Comune ci ha dato un

localino nella scuola materna che

era chiusa. Poi abbiamo dato una

mano nella viabilità, abbiamo visitato tutte le frazioni dei dintorni,

che sono molte, abbiamo montato

45 tende, e fatto i mille piccoli servizi di supporto, come portare l’acqua potabile, di collegamento e organizzazione e poi di contatto umano con le persone, tutto ciò che è

necessario in questi casi. Il Comune

è stato d’accordo con la nostra proposta di non creare una tendopoli

perché quello è un paesino di montagna in cui molti hanno le bestie,

per cui abbiamo montato le tende

nelle varie frazioni, vicino alle stalle

in modo da consentire ai contadini

di poter accudire agli animali».

- Prima ha accennato a ritardi

organizzativi...

«Ritardi e anche una notevole disorganizzazione vera e propria. Sicuramente molti dei soccorritori non hanno aiutato come avrebbero potuto proprio per le carenze

organizzative e di comunicazione

fra i vari enti preposti ai soccorsi».

- Ma anche da parte dei Comuni

c’è stata impreparazione, nel senso

che non c’erano i piani di protezione civile che pure sono obbligatori

per legge?

«Certo, benché quella sia una zona soggetta a scosse telluriche non

abbiamo trovato gruppi locali di

protezione civile, né c’erano dei

piani predisposti. Almeno nella zona in cui ho operato io. Ora, invece, si sono resi conto che è necessario fare qualcosa nella prevenzione. D’altra parte la stessa cosa è

successa in Piemonte. Nel 1994

neanche noi a Santena eravamo

pronti a far fronte a un’alluvione».

- Abbiamo sentito che sono rimaste lesionate anche le case che erano

state ristrutturate secondo le norme

antisismiche, è vero?

«Vero. Non sono stati sufficienti

gli interventi fatti sulle case vecchie, come le solette di cemento

armato, che legano la casa e il tetto; ho visto pareti crollate lo stesso

o case gravemente lesionate e

quindi inagibili. Forse sulle case

nuove hanno effetti maggiori. Non

so se dipenda dalle norme antisismiche insufficienti o dal numero

e intensità delle scosse, che sono

state veramente impressionanti.

C’erano soprattutto le persone anziane con i nervi a pezzi».

- In generale come ha reagito la

popolazione?

«In modo composto e operoso,

compatibilmente con la situazione, naturalmente. Tra tutto il male

che ha portato il terremoto ha almeno portato un bene: le persone

si sono sentite più vicine, si sono

aiutate, parlano insieme, erano loro stessi a notarlo. E poi hanno dato tanto a noi. Noi abbiamo ricevuto più di quello che abbiamo dato.

La solidarietà umana fa crescere

anche la fraternità».

- Abbiamo sentito di polemiche

sull’eccessiva attenzione dei mezzi

di informazione ai monumenti di

Assisi, Foligno...

«Quando è caduta la cupolina

della torre campanaria di Foligno

la gente ha detto con una certa

soddisfazione: finalmente parleranno più delle persone che dei

monumenti».

- Ha incontrato evangelici in

quella zona?

«No, nel mio gruppo operativo di

Santena c’era anche un valdese

della chiesa di Torino, ma evangelici del posto non ne abbiamo incontrato; nella nostra zona si intende».

- La Federazione delle chiese

evangeliche in Italia ha lanciato

una sottoscrizione a favore delle

popolazioni colpite...

«E ha fatto bene perché i danni

sono estesi e ingenti. Per esempio

il sindaco era preoccupato non solo per la ricostruzione delle case di

abitazione ma anche della Casa di

riposo per anziani che è da ricostruire completamente».

Jerzy Buzek di Solidarnosc

Un premier protestante

nella «cattolica» Polonia

Molto scalpore ha suscitato la designazione a

primo ministro del nuo-vo governo polacco di

Jerzy Buzek, 57 anni, do-cente universitario di

chimica, piuttosto sconosciuto anche se attivo

in Solidarnosc sin dal

1980. Il primo ministro

dovrà farsi carico della

politica sociale. Inevitabilmente però la coalizione di destra dell’attuale premier dovrà allearsi con l’Unione della

Libertà, politicamente

del centro-sinistra, partito di Leszek Balcerowicz,

già vicepremier nel governo del 1989 e architetto del cosiddetto «mo

dello economico polacco» nel passaggio dal sistema sovietico a quello

occidentale. Un fatto poco noto nella stessa Polonia è l’appartenenza di

Buzek alla Chiesa della

confessione di Augusta,

la più antica e numerosa

chiesa evangelica in Polonia. La fondazione di

questa chiesa luterana

che attualmente conta

intorno a 70.000 membri

risale al XVI secolo. Alla

stessa chiesa apparteneva anche, convertitosi

dal cattolicesimo, il maresciallo Pilsudski, padre

dell’indipendenza polacca nel 1918 ed eroe

nazionale, (p.g.)

FEDERAZIONE DELLE CHIESE

EVANGELICHE IN ITALIA

XI Assemblea

Giovedì 30 ottobre 1997-Torre Pellice

«Allarga le tue tende e rafforza i tuoi paletti»

(Isaia 54, 2)

Fra storia e speranza: vivere l’attesa

Serata pubblica nel tempio valdese, ore 21, su

LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI

dibattito sulla libertà religiosa oggi in Italia

Modera Franco Becchino, pastore metodista. Intervengono Domenico Maselli, pastore e parlamentare,

Gianni Long, membro della Commissione consultiva

del Consiglio dei ministri, Dora Bognardi, dell’Unione awentista. Franco Monaco, parlamentare, e Domenico Tomasetto, presidente della Fcei.

Speciale Protestantesimo

domenica 2 novembre 1997, ore 10,05 - Raidue

CULTO DELLA RIFORMA

in diretta eurovisione

dal tempio valdese di Luserna San Giovanni

LA MORTE DI MONSIGNOR

LUIGI DI LIEGRO

«La Federazione delle chiese evangeliche in Italia esprime cristiana simpatia per la scomparsa di monsignor Luigi di Liegro, amico degli ultimi, uomo

di giustizia, cristiano ecumenico». Così

ha scritto alla Caritas di Roma il pastore Domenico Tomasetto, presidente

della Federazione evangelica (Fcei), in

ricordo di Di Liegro, scomparso il 12

ottobre a Milano per una crisi cardiaca, col quale da anni lavorava in stretto

contatto il Servizio rifugiati e migranti

della Fcei. Uomo senza pregiudizi,

aperto verso tutti, convinto sostenitore

della collaborazione ecumenica concreta fra cristiani, appartenenti alle diverse fedi religiose e laici, il direttore

della Caritas romana aveva dato un

forte impulso alla nascita di una rete di

associazioni laiche e religiose per il sostegno delle politiche sociali pubbliche

e per gli interventi a favore dei più indifesi, in particolare dei senza casa e

degli immigrati e rifugiati.

2

2

PAG. 2 RIFORMA

All’A;

Della Pai

VENERDÌ 24 OTTORPt

.._..........

«La legge

di Dio

è perfetta,

ristora l’anima;

la testimonianza

di Dio

è sicura,

istruisce il

semplice.

I precetti

di Dio

sono giusti,

rallegrano il

cuore; il

comandamento

di Dio

è chiaro,

illumina gli

occhi.

Il timore

di Dio

è puro,

resta per sempre;

i giudizi

di Dio

sono verità,

tutti ben fondati,

più preziosi

dell’oro,

dell’oro più fino;

più dolci del

miele,

di quello

che stilla dai

favi.

Anche il tuo servo

ne riceve luce;

v’è gran

ricompensa

ad osservarli.

Chi conosce

i propri errori?

Purificami

da quelli

che mi sono

nascosti.

Difendi il tuo

servo

dall’orgoglio,

perché non

prevalga

su di me;

allora sarò

integro,

liberato

dalla gravità

dalle

trasgressioni.

Siano gradite

le parole

della mia bocca,

i pensieri

del mio cuore,

davanti a te,

o Dio,

mia difesa,

mio liberatore!»

(Salmo 19,7-14)

LA PAROLA DI DIO

La lode alla legge non è fine a se stessa: è volontà di porre la propria vita

sotto il discepolato di Dio. Ma la sua legge potrà mai diventare la mia leggeì

SERGIO RIBET

UN elogio della legge. Anzi,

una poesia, un inno alla

legge. Difficile pensare a un tema più distante dalla poesia,

per la nostra sensibilità moderna. È difficile anche un elogio

della legge se rischiamo di fame

un discorso politico all’insegna

della «voglia di ordine», se fraintendiamo con il legalismo. Forse davanti ad abusi palesi qualcuno potrebbe invocare una

qualche legalità, forse in mezzo

a tanta «deregulation» si sente a

volte il desiderio di riscrivere le

regole del gioco, ma nel nostro

tempo e nel nostro linguaggio è

difficile trovare particolarmente stimolante l’argomento, sul

piano poetico, sulla lunghezza

d’onda della lode.

La «legge del Signore»

CERTO sarà facile precisare

che la «legge del Signore»

non è quella degli esseri umani,

sarà giusto ricordare che il termine torah dice molto più del

nostro legge. Ma anche se cerchiamo dei sinonimi (e il salmo

abbonda di sinonimi) non ci

troviamo su un terreno particolarmente eccitante: che si dica

precetto, comandamento, giudizio o, come suggeriscono vocabolari e dizionari, prescrizione, istruzione, regola, norma,

dottrina, sentenza, «quel che è

dovuto», non ci spostiamo da

un linguaggio giuridico, o didattico, o morale.

Anche termini più spirituali

con i quali possiamo rendere al

Preghiamo

Non bastano gli errori che faccio e di cui mi rendo

conto, non bastano le meschinità che mi sono proprie

e che mi fanno stare male, non bastano le cmdeltà piccole e grandi che scopro quotidianamente intrecciate

alle mie azioni; mi devi rinfacciare, Dio mio, anche i

miei peccati nascosti?

Non quelli che cerco di nascondere agli altri, per un

po’ di pudore che m’è restato, o di nascondere a me

stesso, per un briciolo di amor proprio, ma proprio gli

errori nascosti a tutti e a me stesso, fuori dalla mia intenzione e dalla sfera della mia coscienza. Anche quelli

vuoi mettere in conto? La tua volontà...! Dio della legge, dei precetti, dei comandamenti, dei giudizi... Dio

giusto! non è troppo per me, per noi? Dammi timore di

Dio, dammi liberazione, fammi sentire il tuo amore.

Fammi scoprire che non mi sei sempre e solo nemico,

ma alleato. Che hai stretto un patto con me. Amen.

cuni dei sinonimi usati nel salmo, quali testimonianza, parola

o timore di Dio non sono i più

appettibili nella ricerca di una

spiritualità per il giorno di oggi.

Eppure l’autore riesce a rendere poesia quel che ci pare così

prosastico. Questa tomh ristora,

istmisce, rallegra, è chiara, è pura, «dura per sempre» (non abbiamo sentito qualcosa di simile

a proposito dell’agape, dell’amore di Dio per noi?), è verità. È

qualcosa di dolce, di piacevole,

che tocca tutti i nostri sensi:

l’anima, la mente, il cuore, gli

occhi (non c’è come un eco del

grande comandamento: «con

tutto il tuo cuore, con tutta la

tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza...»?).

In realtà quest’inno non è tanto una lode alla legge di Dio ma,

come nota Hilari Raguer, una lode al Dio della legge, dei comandamenti, del patto tra Dio e gli

uomini. L’autore biblico non

vuole nominare il nome di Dio

invano; per non parlare troppo

direttamente di Dio, per scmpolo, per pudore, parla di Dio parlando della sua volontà, potremmo dire della sua preoccupazione, della sua cura per noi. E questa cura di Dio per noi ad essere

cantata, meravigliosa, dolce più

del miele, testimonianza per

noi, comandamenti per noi, giudizi suoi nei nostri riguardi.

L’opera di Dio, tema di lode assai più che di analisi.

L’inno alla legge, così vicino

all’inno all’agape, così vicino al

grande comandamento, osa nominare il nome di Dio, ma nascosto, e al tempo stesso rivelato, nella torah. Sotto quel comandamento è Dio che parla, al

cuore e alla mente dell’uomo. In

questo inno il nome di Dio è

pronunciato sei volte sotto la

«nuvola» della torah.

«Il sacro nome... appare sei

volte, cioè una in meno del numero sacro sette. Bisogna aspettare prima che quest’ultimo

esca» (Hilari Raguer).

stante in origine, molto antico.

Ravasi sintetizza le due parti del

salmo attuale intitolando il

commento a questo salmo

«L’inno al sole e alla torah: i comandamenti di Dio brillano». E,

anche nella seconda parte, non

c’è solo l’inno alla legge: gli ultimi quattro versetti sono altro.

Qui l’autore non utilizza più la

corda della lode, ma quella della

preghiera, della applicazione a

se stesso della lode alla legge di

Dio, della confessione di peccato, dell’abbandono a Dio: «Ed

ecco qua il settimo nome che

mancava, simbolo di perfezione!» (Hilari Raguer).

Non nella poesia, nel canto,

nell’inno, ma nella confessione

di peccato, nella preghiera personale: qui si può chiamare Dio

per nome, invocarlo come roccia e protettore, implorarlo con

la bocca e con il cuore, potremo

dire nel segreto della propria

cameretta.

La lode alla legge non è fine a

se stessa: è volontà di porsi in

accordo con essa, di porre la

propria vita sotto il discepolato

di Dio. Ma la sua legge potrà mai

divenire la mia legge, la sua volontà la mia, la sua mente la mia?

L’autore esamina con severità

e serenità se stesso, la dimensione del peccato umano: il peccato involontario, il peccato nascosto, l’orgoglio proprio ed altrui, matrice di peccati, il peccato mortale, che porta ad uccidere e a perire, e scopre che solo se

Dio purifica il suo servo c’è

scampo da questa dimensione

totalizzante del peccato. Se tu

vuoi, la mia bocca e il mio cuore

possono procedere secondo la

tua parola e la tua mente!

condo il disegno di Dio rivelato

nella legge» (Hilari Raguer).

Non vogliamo cercare necessariamente nell’Antico Testamento una «lode dell’incarnazione», una diretta profezia del

Cristo in ogni pagina, una testimonianza diretta ed esplicita a

Gesù. Ma quale «nome di Dio»,

oltre ai sei, anzi sette, che il salmo pronuncia, potremo pronunciare?' Egli «ristora l’anima;

istruisce il semplice; rallegra il

cuore; illumina gli occhi; resta

per sempre; è verità».

Il «nome di Dio»

La triplice venuta

della Parola nel mondo

. O I è avuta una triplice e

\\ ^

Un inno alla creazione

A questo punto dobbiamo uscire dair«inno alla legge»,

per riscoprire la struttura più

ampia del salmo che lo contiene. La prima parte del salmo,

quella che non abbiamo trascritto, è un inno alla creazione,

probabilmente un inno a sé

crescente venuta della Parola nel mondo: la creazione, la

rivelazione e l’incarnazione»

(Hilari Raguer): il salmo nella

sua interezza canta esplicitamente due tra le opere di Dio

che meritano la lode: l’opera

della creazione (l’inno al sole, al

Dio che illumina come il sole) e

l’opera della rivelazione (Dio che

fa conoscere la sua volontà). Vi è

un parallelismo «tra l’armonia

della creazione e quella di una

vita che trascorre totalmente se

PER la predicazione, si potrebbe proprio partire di

qui. Che cosa sappiamo del «nome di Dio»? Il salmo ci dà una

possibile pedagogia per usare

con prudenza ma senza timore

di questo nome, che può essere

di volta in volta quello di Creatore, quello di «Parola di Dio»,

quello di Gesù, parola che si è

fatta carne. In qualche modo il

salmo contesta alcuni modi tradizionali che abbiamo di «salvare l’ortodossia», penso specialmente, per la mia generazione,

all’ortodossia «barthiana», o

meglio creduta tale, diffidente

verso la religione, verso la teologia naturale, verso la legge.

Verso la religione, perché

l’autore del salmo si presenta

come persona pia, servo di Dio,

e non credo abbiano ragione

quegli esegeti che vedono in lui

un credente che si interroga sul

valore dei sacrifici: egli vuole

dar lode a tutta la legge, a tutta

la volontà di Dio.

Verso la teologia naturale: non

che ogni teologia della creazione

sia teologia naturale, ma la spregiudicatezza con la quale si canta che «i cieli narrano la gloria di

Dio» ci riconduce alla possibilità

che il creato possa essere veduto,

nell’ottica della fede, come parola di Dio, come effetto della parola di Dio che a sua volta può

parlare di Dio. E infine, verso la

Legge. Troppe volte abbiamo

contrapposto Legge ed Evangelo,

sempre a favore di quest’ultimo.

Non c’è la possibilità di vedere la

legge di Dio come una buona

novella, inserita come essa è nel

patto che Dio ci propone?

(Prima di una serie

di quattro meditazioni)

Note

omiletìchi

«Un giorno una p,,j

indica conne «saim”j

settimana» per

riodo il salmo 19

Non si capisce per'^gi’'''

zettare il salmo^pg^

breve

ché separare dalla“¡.tj

parte del salmo i “

versetti che ne so^l

integrante. Propo„

per la lettura almep»'

tera parte che va (JaiL

setto 8 al 15 (numeras ¡Dticar

Tile) o 7-14 (numeras

«Nuova Riveduta»,5 ,¡,}e,all!

1 de

quella che seguo).

Il testo che propo,

un miscuglio di varie'

duzioni: non ho iap

tenza necessaria per

una traduzione nuova'

ho verificato

motivi

spingono 1 vari tradui

seguire una versione^

tosto che un'altra. Se^

i punti maggiormente!

trovarsi. Neiie versioni]

dizionali il v. 7 dice:t

stimonianza di Dio...

sce il semplice». Trovai

vincente e possibile lai

duzione «rende saggi

mente», proposta d,

vasi, che nota, con il

ood, che nel contesti

torah è via via applia

«parti dell'organismoS

logico dell'uomo».

Anche al versetto®

seguito la traduzione]

tuale, che con il testq

soretico (ebraico) pai

«timore di Dio», me|

molti (compreso

contro Arthur Weisei,l|

deia, Brescia, 1984,2

rendono «parola dUi]

correggendo una lette

nell'originale.

Una delle difficoltìt

stuali nel salmo rigai

l'esatta comprensioni

quattro termini ctieif

cano il peccato, neivB

ti 13 e 14. Il Ravasir»

tra qui un «originaltis

boiario del peccatff I

duce «inavvertenifi

cato nascosto, orgi^;

grave peccato». Ili»

vocabolo, che puòB

reso con «orgoglio»,il

dotto dalla XX e dsllìji

con «gli stranieri», ii|*

da alcuni traduttori«'

versione «avversari»;!

essere sostenuta ancia

traduzione «gli orgo|

si», nel senso di «idoli

quindi con riferimenti

peccato dell'idolatria. ¿3 jpjj.

Qui ho preferito!

iettura-interpretazio

forse troppo «ideologi upppn

luteraneggiente (saio ' " o

berato dalla gravitali I eia;

trasgressioni). Mi sta* .

cuore indicare che lai bAssei

razione dal «gravep« ™siès

to», come del resto di ilUnec

gni peccato, sta nellaP icedui

ficazione che viene mjjg g

Dio, dalla giustificazlj ^artieri

ineeun

diact

itelo

d

leféder

idiacc

i'europe

,'incoi

igherii

rico

do,

:d-ovei

lolto dii

in la Re

inl’Ucr;

iorio po’

Ila cap

de c

lai int

ideo. 1

laAss

erazi

’ÌTiial C(

in solo

Ita offe

ineilia

tro c

lesa rii

anche

ipartecip

^one di

vaFeden

toailSp

topea ma

npiofoni

quello eh

viveva dii

IO. Matti

ne remo;

nuradeì

cittadini

piccoli c

quali ap

ilvinisi

lando 1

ibiamo

lUa pie

¡tato c

ir farci

Resta il problema teoi joper]

co di che cosa sia il

------------- ’t iziaso

peccato»: probabiim

nell'Antico Testami ¡,

ciò che separa da Dia

Nuovo Testamento I ,

cato che porta alla i"* i.-uPP

o il peccato contro lo Mll ai

rito Santo (Dio «pui" f^Ma i

rificare da questi pe» ®ntie(

ti?), ma qui entriai”* Snuti i

temi estremamente ri anno ^

plessi, non esplicita"' quilibr

presenti nel salmo. «iques'

tuisco

Per

FSgeva

iciale.

approt

Indicheremo nei

mi numeri altri testi cq

corsi; per questo 1

biamo ampiamente f

zato il testo di

guer. Introduzione^ 1

mi. Boria,

Il commento ai salali

Asocie

falche

«opee

®cora

completo che abbifi^J

italiano è quello oi 1

franco Ravasi, Il 1'^ .,

Salmi, commento e

lizzazione, li

riale dehoniano, Do

1985 (e ristampe

ve), in tre volumi

, suctq

Notizie evange^

agenzia stan^P*

raKhrtnompntO 3^^

3

3

¡BRE]

24 OTTOBRE 1997

PAG. 3 RIFORMA

tichel

una Pi

«saltilo

fiuesto

°19.10.Ì

perché

Po, p5f

■attutto

J3lla

i Priiiiii

le sono

Propor,

almeno

e va dal

numera,

numera;

duta»,

juo). '

' propoi

di variai

ho la c(

aria per

ae nuov)

i motivi:

ri tradut

Ungheria: Assemblea annua della «Federazione europea per la diaconia»

Dalla parte dei deboli e degli esclusi

4

4

PAG. 4 RIFORMA

LA

VENERDÌ 24 OTTQBRf ■

312

Un libro prezioso di Mister McGrath tradotto dalla Claudiana

La riscoperta della spiritualità

Per il protestantesimo è importante riappropriarsi dei principi ispiratori

della Riforma in una fase in cui l'ecumenismo rilancia una questione trascurata

GIUSEPPE PLATONE

T T O tutte le ragioni per

«jT.

, pensare che l’attuale

debolezza nella spiritualità

condurrà, neH’evangelismo, a

una ricerca impegnata e prolungata per sopperire a tale

carenza. Nel mondo della spiritualità il protestantesimo è

un gigante assopito: è necessario che si svegli. Se lo farà, il

prossimo millennio potrebbe

recare con sé degli sviluppi

molto interessanti. Siamo debitori al nostro futuro di cominciare subito»*. E in effetti

il contributo di McGrath raccolto nel recente volume edito dalla Claudiana costituisce

un prezioso impulso a muoversi nella direzione di un recupero, una riattualizzazione

dei grandi temi della Riforma

protestante; sola fide, sola

Gratia, sola Scriptura, solus

Aiister .McGiaili

Le radici della

spiritualità protestante

Christus. Lo stile asciutto e

chiaro, caratteristica della

migliore scuola letteraria anglosassone, capace di presentare questioni complesse in

rtiodo comprensibile, facilita

enormemente la lettura che

diventa presto coinvolgente

facendoci progressivamente

scoprire ciò che prima conoscevamo per frammenti: la

spiritualità protestante.

Certo il termine spiritualità

è stato preso a prestito dal

mondo cattolico, noi storicamente preferiamo parlare di

pietà. Ma questo termine evoca assistenzialismo, rimanda con la mente a un pietismo che qui da noi è compreso come moralismo di

bassa lega, associazione di

bacchettoni ipocriti. Sicché

vada pure per questo ulteriore cedimento alla religione di

massa purché ci si capisca.

Del resto, che piaccia o meno, stiamo andando in cam

po ecumenico verso un mix

di spiritualità che ha trovato

il suo più alto momento espressivo nell’Assemblea

ecumenica europea di Graz,

dove protestanti, cattolici e

ortodossi pregavano nei culti

mattutini davanti a un enorme icona della Madonna,

con mille ceri accesi mentre

dal pulpito tuonava un pastore riformato con le belle

facciole inamidate. L’ecumenismo ha comunque rilanciato il tema della spiritualità

nelle singole chiese. Non è

dunque un caso che nella

Culto battesimale in una chiesa battista di Torino

prossima assemblea triennale della Federazione delle

chiese evangeliche in Italia,

che si aprirà a giorni a Torre

Pellice, i delegati troveranno

nella loro cartellina alcuni

numeri di «Rete di liturgia»,

un periodico che vuole collegare le varie esperienze, che

traduce testi, preghiere, confessioni di fede da varie parti

del mondo. La spiritualità è

diventato un argomento che

fa presa. Forse dopo tante

parole, tanto impegno sociale, occorre un po’ di silenzio,

preghiera, ascolto, canto, gesti simbolici.

Nel lento risveglio dal letargo della nostra spiritualità la

riflessione storica e teologica

di McGrath che si raccomanda almeno per due ragioni. La

prima è che finalmente la

materia viene ordinata collegandola con l’identità storica

del protestantesimo in chiave

attualizzante. La seconda è

che il libro è integrato da un

bel capitolo su «La spiritualità

protestante in Italia» di Aldo

Comba, che rende tutto più

vicino e comprensibile. Insomma un libro importante

che ogni membro di chiesa

dovrebbe leggere anche perché può servire da stimolo

per lanciarci, come chiese, in

nuove direzioni di spiritualità

(un po’ di creatività in questo

campo è più che consigliabile) senza perdere di vista

quell’identità protestante che

nella sua sobrietà e ricchezza

teologica costituisce un infinita ricchezza nel panorama

cristiano.

(*) Auster McGrath: Le radici

delia spiritualità protestante, a

cura di Aldo Comba. Torino,

Claudiana, 1997, pp. 272, lire

32.000.

Dio e il dogma in un singolare «romanzo ideologico»

Quando la fede lascia spazio all'intolleranza religiosa

SERGIO RONCHI

VI ricordate in quali guai

andò a cacciarsi lo strano

personaggio (un angelo) della Visita meravigliosa di Herbert George Wells quando

decise di scendere sulla terra

nel tentativo di portarvi un

po’ di ordine morale? Venne

«invitato» a andarsene: si rivelò elemento di disturbo.

Per certi versi, ma con risvolti

drammatici, è quanto si può

leggere in Quel che sanno gli

angeli, di Jill Paton Walsh, in

edizione italiana presso Garzanti*. Liberamente ispirato

alla storia vera della Vergine

di Chalons [Epitre II sur V

Homme di Rousseau), il romanzo vede tutti i protagonisti lottare intorno ai grandi

temi della fede (dalla questione di Dio al libero arbitrio); e l’interpretazione che

essi danno dei dogmi mette a

nudo la loro propria realtà

umana, in continua e irrisolvibile tensione, come si sottolinea nelle parole di presentazione dell’editore, «tra

la tolleranza e la certezza

morale, tra la tenerezza e

l’istinto omicida».

Le vicende si svolgono intorno al 1450 a Grandinsula,

remota terra del Mediterraneo «lontana da tutto, dove la

vita era priva di sorprese o avvenimenti eccezionali». Un

giorno, però, le cose cambiano. Sui monti intorno a Ciudad viene rinvenuta nella

grotta una bambina-lupo,

che il giovane pastore Jaime

sottrae a morte certa per mano dei suoi stessi compagni (è

solo un animale, non un essere umano; quindi, l’omicidio

non sussiste); lungo la spiaggia alcuni pescatori trovano

svenuto un naufrago. Entrambi trasformano radicalmente la vita in quei luoghi.

La bambina-lupo, a cui suc

cessivamente sarà dato il nome di Amara e amministrato

il battesimo, viene affidata alle suore del convento di Santa

Clara; di lei si occuperà la novizia Josefa. L’uomo dichiara

di chiamarsi Palinor e si qualifica come ingegnere, architetto e ateo. Le storie dei due

inaspettati e inopportuni sconosciuti corrono parallele, intrecciandosi narrativamente

senza mai sovrapporsi; i problemi che essi pongono con

la propria specifica presenza

potranno risolversi, alla fine,

solo con la soppressione fisica di uno di loro.

Il prefetto imprigiona quello strano individuo, perché

«un uomo senza religione

potrebbe fare qualsiasi cosa»;

a maggior ragione se proviene da un paese (Aclar) nel

quale la libertà di coscienza

è di casa. Poi la sua pratica

passa a un chierico della cittadina, per finire nelle mani

del cardinale e signore dell’isola, Severo. Il quale protegge la piccola allevata dai

lupi sino a quando, civilizzata, non tornerà per sempre

sui monti per aiutare i pastori; e instaura con il sedicente

principe un colloquio intenso. Severo, tale in tutto, è un

uomo di chiesa che crede e

ragiona cercando di non ridurre le categorie teologiche

a gabbie dogmatiche. Accetta

l’altro: «Trasferite immediatamente il presunto ateo sotto scorta», recita l’ordine

dell’ufficio del concistoro che

sconcerta il prefetto.

Adesso Palinor gode di una

libertà vigilata; va a abitare

nella casa di Severo, dove si

incontra con lui e con un

grande maestro, Beneditx,

così obbligato a interrompere

un importante trattato sugli

angeli. A lui si rivolge il cardinale per consigli. «Il problema è questo; è possibile che

un ateo sia in buona fede? Mi

sembra di capire che conosce

le Sacre Scritture ma le ha rifiutate.» È quanto si deduce

dalla trascrizione dell’interrogatorio da parte del tribunale del concistoro. Per lui «il

vangelo è come uno dei tanti

testi sacri».

Il saggio uomo di studi instaura un dialogo con l’ingenere-architetto privo di fede

e comincia a distinguere tra

non credente (dubbi sull’esistenza di Dio), convertibile, e

ateo (di due specie: o contro

Dio o «Dio non esiste»), costoro a Ciudad vengono messi al rogo. Poi vanno avanti

citando entrambi Tommaso,

Agostino... Palinor è stringente nelle argomentazioni; non

accetta il Dio di Beneditx,

Motore immobile. Essere

sommo e perfetto. Causa non

causata, il Dio della metafisica. Tale è il dio che deve immaginarsi. E fa un tentativo a

occhi chiusi. È inutile. «Vorrei tanto avere un simile potere», esclama Tabitante di

Aclar «cioè quello di far esistere qualcosa semplicemente immaginandolo. Questa è

una prova seria?»

Alla fine Beneditx vede nel

suo interlocutore «un ottimo

motivo per dubitare» e dice:

«Prima di conoscervi pensavo che tutti i non credenti

fossero frivoli. Adesso vedo

che il dubbio può essere

profondo e serio come la fede». Si reca da Severo e alla

domanda di questi «Lo avete

convinto?» risponde, stringendo la testa tra le mani:

«No, lui ha convinto me». Il

protettivo «mantello della fede», che sino a quel momento tutto avvolgeva bene bene,

è ormai lacerato. Severo è

sconvolto. Reagisce con rabbia e consegna Palinor nelle

mani dell’odioso e spregevole inquisitore fra Damaso

Murta, sbarcato nell’isola

perché a Roma era giunta voce sulla presenza di un irriducibile eretico a Ciudad.

Poi, si pente. Troppo tardi,

però: Palinor viene consegnato all’Inquisizione.

Comunque, Severo non demorde, cerca di convincere

Tirriducibile frate: ogni tentativo risulta vano. Secondo

Damaso Murta «la tortura è

l’unico modo per piegare la

volontà di un uomo ostinato». Risponde Severo: «Quella

che chiamate ostinazione è la

condotta di un uomo che segue la sua coscienza, che per

quanto in errore è sempre la

sua coscienza». Per l’uno la

coscienza deve conformarsi

agli insegnamenti della Chiesa; per l’altro, in tal caso la

coscienza vera potrebbe in

realtà rivelarsi accidentalmente falsa.

Interrogato sotto tortura,

Palinor non cede; invoca

però la maledizione divina

sul capo del proprio aguzzino. È quanto basta per far

esultare quest’ultimo di

gioia; «Sia lode a Dio! Vi abbiamo in pugno!». «Non posso salvarvi, adesso che avete

confessato», si rammarica Severo. E Palinor finisce sul rogo. E Beneditx? Invoca Dio

con il salmista; «Signore,

ascolta la mia preghiera». Ma

«dal remoto confine dello

spazio e del tempo, il suo Dio

non riusciva a sentirlo». E Severo? Viene abbandonato dal

suo fido cappellano Rafal,

che gli confessa di non credere più in Dio. Tremando si

sdraia presso l’altare per pregare. Non vi riesce: «Il suo

Dio rifiutò quella tacita preghiera, ma la sua presenza lo

oppresse per tutta la notte e

non voleva andarsene».

cinque fondamenti della Riforma ^2

Sola Gratia

Il pensiero della Riforma

si può riassumere in cinque

frasi, ciascuna delle quali

comincia con la parola latina «solus», declinata in

«sola» o «soli».

ALDO COMBA

PAROLA estremamente

semplice: siamo salvati

per la sola grazia di Dio. Ma

qui naturalmente cominciano le questioni. Grazia,

perdono, cancellare i debiti

(ricordate il Padre Nostro:

«Rimettici i nostri debiti... »)

sono tutte espressioni equivalenti. Ma ci sono due modi di perdonare un debito.

Il primo è di dire: «Il tuo debito non esiste più, io straccio la cambiale». Questo è il

concetto protestante della

grazia; Dio cancella il nostro peccato, Gesù lo ha

preso su di sé, esso non esiste più. Molte persone non

riescono a pensarlo e continuano a vivere come se dovessero «pagare» qualche

cosa. Alcuni addirittura ci si

angosciano psicologicamente. Non dobbiamo pagare proprio niente: siamo

liberi, siamo perdonati, siamo «nuovi» al cento per

cento. Così grande è l’amore di Dio in Cristo.

C’è un altro modo di vedere il perdono, più tradizionale tra i cattoÙci. Certo,

essi dicono, siamo tutti sal

vati per grazia, ma perw

la grazia consiste nel fati!

che Dio, per sua bontà, !■

mette in grado di contribuì,

re a pagare il debito. LacKf!

fetenza è evidente: in

caso Tessere umano coUj,'

bora alla propria sai

le sue «opere buone» soi

necessarie (anche se noi

sùfficienti) perché sia s¿

vato. Nell’altro caso Dio ¡

perdona totalmente, seni

riserve, per pura bontà. Sii

come noi siamo moiri

spesso incapaci di perdo!

nare davvero al nostra

prossimo (pensate alla frj

se ambigua: «Ti perdoni

ma non posso dimentico]

re...»), così ci pare cheDj

non possa perdonarci tot.

mente senza una qualchi

sia pur minima contropar

tita da parte nostra. In(|

modo rendiamo Dio sinj|

a noi, il che significa si

nuirlo assai.

Ma, dirà qualcuno,

«buone opere», la moraliti

il discepolato dove vanno

finire? Se Dio ci salva sei

contropartita che bisogni

c’è di fare il bene? Non e'

nessun bisogno, ness

obbligo, ma c'è la chiamai

di Dio rivolta a noi cob

persone libere e responsi^

bili. A noi di decidere se?

come rispondere al si

amore. La Bibbia ci imita

farlo e ce ne indica anchi

modi possibili.

,glL

kont

PAOI

Studi del Sae a Genova

Ricerche intorno a Abram«

«AVAMC

0l96!

jmilitan

io, tesi,

le lotte ri

intratt

leccai

erava

io Fo e !

jesett

itte d’

ivato 1

a

icacon

iriapres'

ilo che (

iroblei

iultapp'

»tica

laordi

¡ferire

Itàproi

irl del

iraoj

0 Fo !

lensai

jenep

|àa citata

lei pren

ti chi

io è ai

ie è altre

igram

Ito una c

lagosi I

liare la

ÌBdiridi

,tcompr

iitìvazii

lochi

^conpo

Iii.i, Paton Wai.sh: Quel che

sanno gli angeli. Milano, Garzanti, 1997, pp 276, lire 28.000

A cura del gruppo genovese

del Segretariato per le attività

ecumeniche ha avuto inizio

presso il Palazzo ducale il

XVII Incontro interreligioso di

cultura e di formazione al

dialogo, sul tema «Abramo».

Il prof. Daniele Garrone,

docente di Antico Testamento presso la Facoltà valdese

di teologia, ba introdotto

questo ciclo con una conferenza dal titolo «Ur dei Caldei». Dopo avere collegato la

figura di Abramo con il termine Ur dei Caldei, l’oratore

ha affrontato un problema

scottante ponendosi la domanda: Abramo è veramente

esistito? Parecchi sostengono

infatti che non sia una figura

storica ma solo simbolica,

dal momento che nei testi

antichi non se ne parla.

Garrone, per dimostrare la

consistenza storica dell’esistenza di Abramo, ha citato

due passi molto significai

Uno, Nehemia 9, 7: «Tu

l’Eterno, l’Iddio che scegli!

Abramo, lo traesti fuori dai

dei Caldei, e gli desti il noi

Abramo», per dimostri

l’importanza che aveva qi

sto avvenimento per i posi

di Abramo; l’altro, Isaia 51

«Considerate Abramo vosi

padre, e Sara che vi parton;

lo chiamai, quand’egli era

lo, lo benedissi e lo moltipl

cai», a considerazione del

to che Abramo era un rii

mento consistente per gli

mini di tutti i tempi.

Garrone ha concluso

mando che Abramo,

roe, molto umano, ha ricff

to una chiamata e una

messa di dimensioni univi

salistiche, e come personi

gio contraddittorio ès

chiamato fuori da Ur dei

dei per raggiungere la tei»

Canaan.

natuigo e

khaasiut

micouilpc

ni),maanc

cialis^iù

Questadi

le cause eh

Icufliuom

làecr

itivame

idemii

sonò

strett:

¡ciare

gnosa.

pazio!

aio rilie

^0, cons

antil

co pi

Ques

'ile me

cl

ichi. P(

leites

lento

pii

stai

m

lapi

JUGI

I disegni di Umberto Stagnaro

Bonhoeffer e il nazismo

L’editrice Claudiana ha

pubblicato in veste autonoma Dietrich Bonhoeffer. Un

cristiano contro il nazismo,

tavole a fumetti realizzate da

Umberto Stagnaro e uscite

per la prima volta con inserto

di Riforma. La nuova veste

(22 pagine di tavole, con copertina a colori, £ 8.000)

comprende anche una cronologia del pastore e teologo

tedesco e un’introduzione

curata dal pastore Fulvio Terrario che colloca la sua figura

nel quadro della Germania

nazista e dell’atteggiamento

delle chiese tedesche in quel

periodo. Chiude il fascicolo la

Dichiarazione teologica di

Barmen, che nel maggio 1934

divenne un vero e proprio

manifesto dell’opposizione

evangelica al nazismo. Stagnaro, con il suo tratto, coniuga il racconto drammati

co degli eventi alla

dità e radicalità delle moti

zioni che spinsero

Bìm

fer all’opposizione a ^

prendendosene le respoj’*

bilità fino alTincarcerazi

e alla morte.

Ili ini

I^Per

Dietrich Bonhqe

ON CKXSTXAtK> CtMTBO Xt>

Vi«'

5

5

ì 24 OTTOBRE 1997

PAG. 5 RIFORMA

Jerlotu

fatto

>ntà,ci

ntribÿ.

■ Udif.

in m

n colla.,

tlvez^

e» sono'

se noni

sia sali

A Dario Fo il Premio Nobel per la letteratura

La coerenza della ribellione

Ili «giullare» che ha sempre difeso la dignità dellhndividuo

¡contro i meccanismi repressivi di ogni forma di potere

PAOLO FABBRI

sei

ità.Si(

molli

perdi

nostri

allaftaì

erdoHi

enticì

che Dii

citotl

inaici^

rtropi

a. In

0 simi

ca si

uno,

lorallt!

vanno j]

rasei

aiso^i

Non ci

nessi

hiamat

)i coni

spensi

ere seej

al SI

invita,

anche!

m

unificati

7: «lui

: sce^ii

uori '

Iti il noi

mostri

veva qi

ir i posti

Isaia 51j

tuo vosi

parton;

igli era

) moltipi

ne del

un rifa

per gli

luso affi

IO, antii

ha ricci

una pi®

ÌbaVAMO nell’ormai lon*‘¿01969. Una cinquantifliilitanti del Movimento

lio, tesi, eccitati e stanchi

’le lotte relative al rinnovo

contratto nazionale dei

oeccanici nell’autunno

eravamo ad aspettare

loFo e Franca Rame in

Jesetta sconsacrata di

lette d’Ivrea (l’unico lobato libero). Dario non

a arrivare e arrivò

icacon un gruppetto di

presentarci uno spetjo'che entrava nel vivo

oblematica politica aitappeto. Fu una serata

lenticabile per la capajaordinaria degli attori

iferire sul palcoscenico

Ità proiettata in uno spari del tempo, dove rejcoraoggi.

& Fo lo vidi in seguito,

insando ad allora camene perché Franca Rasiacitata nella motivaziolel premio e suo marito

i chiaramente che il

lío è anche di lei. Così

le è altrettanto chiaro che

logramma marxista ha

Ito una divisione nella soità'^osì profonda da an]l)i¿e la mente di chi non

individeva, impedendo(li comprendere le profonÌÉtivazioni ideali che guiivano chi lo accettava, macón posizioni di grande

ìiertà critica, come il dram»aturgo e attore varesino,

diehaayuto scontri durissiàconilpotere democristiano, ma àidie con quello socíaiisíaíi'Éraxi e con il Pd.

Questa divisione è una dellecause che hanno indotto

Icufliuomini politici, intellali e critici a considerare

itivamente la scelta delidemia svedese, mentre

i sono complimentati a

Stretti senza trattenersi

dare qualche frecciata

®osa. Diverse sono le

trazioni dei critici che

lO rilievo soprattutto al

tu, considerato in Dario

wo più di un canovacQuesto aspetto della

'Ile merita un approfonnto che ci auguriamo si

ichi. Per parte mia ritenni testi contengano due

elementi originali sufficienti

a giustificare il premio, al di

là delle straordinarie interpretazioni personali dell’autore e di sua moglie.

Il primo consiste nell’aver

individuato nel Medio Evo e

nei giorni nostri una vasta

gamma di soprusi del potere

costituito sugli umili, i deboli,

gli emarginati, facendone una

grande metafora della lotta

condotta in ogni tempo dal

povero (il «poer nano») contro il potente che vuol diventare sempre più ricco e calpesta tutto, amore, umanità, fede, onestà, legalità. C’è nei testi di Dario Fo una tensione

etica, un rispetto per l’uomo,

per la sua libertà, per la sua

dignità, che sono spiegati da

un legame profondo con la

Bibbia e con il suo messaggio.

Il secondo elemento consiste nella sua ricerca di un linguaggio autenticamente legato alla tradizione popolare

italiana nei secoli. L'accostamento di diversi dialetti nel

Mistero buffo dà luogo a un

insieme che diventa espressione linguistica del tutto originale. Ricordo un operaio

piemontese dalla vivace mimica, che parlava con un catalano intendendosi benissimo con lui che rispondeva

nella propria lingua. Dario Fo

ha portato tutto questo nei

suoi testi ottenendo un risultato analogo. A questi due caratteri della sua opera si deve, io credo, l’enorme successo dei suoi lavori all’estero,

che non va attribuito solo alla

grande tradizione della commedia dell’arte.

Certamente al successo del

teatro di Fo in gran parte del

mondo, fino a farlo diventare

il drammaturgo italiano più

rappresentato nel mondo, ha

contribuito la possibilità di

utilizzare le videocassette degli spettacoli italiani; d’altra

parte viviamo nell’era della

comunicazione e le cassette

finiscono per diventare parte

integrante del testo, insieme

con le note di scena. Il premio va anche all’uomo: ma

quando mai con il Nobel non

è stato così? Dario Fo è stato

coerente con il suo teatro

non lasciandosi asservire da

nessun tipo di potere. I risultati sono stati la censura della

Rai nel 1962 e circa 40 processi. Chi ha talento e rinuncia a soldi e carriera per le

sue idee capirà che cosa significa questo atteggiamento. Il Nobel a Fo non significa

che nella grande tradizione

letteraria italiana non ci siano altri scrittori altrettanto o

più meritevoli, significa però

sicuramente che uno di loro

si è fatto intendere meglio.

SCHEDA

Le tappe dì una carriera

Dario Fo è nato a Valtravaglia (Varese) nel 1926. Si è diplomato all’Accademia di Brera e ha compiuto studi di Architettura. È sposato dal 1954 con Franca Rame e ha un figlio, Jacopo, nato nel 1955.

Inizia l’attività nei primi Anni 50 con una parte in una rivista delle sorelle Nava, poi in Rai con la serie Poer nano,

infine con Franco Parenti e Giustino Durano nella rivista

Un dito nell’occhio.

Debutta come autore nel 1954 con le commedie Ci ragiono e canto e Gli arcangeli non giocano a flipper. In tutto

scrive 47 commedie, fra cui Chi ruba un piede è fortunato

in amore, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri.

Morte accidentale di un anarchico (riferita alla morte inspiegata di Giuseppe Pinelli precipitato da una stanza della

questura di Milano nel corso delle indagini sulla bomba di

piazza Fontana del dicembre 1969), Ma scusa non è quello

il padrone?. Il Fanfani rapito. Mistero buffo, Johan Padan e

la scoperta delle Americhe, Non si paga, non si paga. Coppia

aperta. Manuale minimo dell’attore. Ha firmato 80 regie e

composto una sessantina di canzoni.

Lo spettacolo in scena in questi giorni a Milano

Se il diavolo riesce a infiltrarsi

in una città preda della corruzione

La presentazione in anteprima a Messina, lo scorso

agosto, dell’ultimo lavoro di

Dario Fo aveva suscitato un

certo scalpore, essendovi stato ravvisato più di un riferimento alla Milano di «Mani

pulite», con un giudice incorruttibile al di là di tutti i tentativi che richiamava Di Pietro e una città corrotta dove

gli appalti sono truccati a

vantaggio di tutti i potenti,

compresa la Chiesa. Una satira con un Giorgio Albertazzi

interprete maschile ad accrescere la sorpresa, viste le sue

posizioni di destra. La vicenda si svolge in una città italiana alla fine del ’500.1 personaggi principali sono un giudice (Albertazzi), la sua serva

Pizzocca (Franca Rame), un

cardinale, un capitano delle

guardie, diavoli, avvocati,

sbirri, ecc. Qualcuno brucia

una chiesa e al giudice tocca

di trovare il colpevole.

Un’accurata indagine sullo

sterco (metafora della sporcizia morale della città) lasciato dalle bestie da tiro sulla

strada conduce a un ladro,

che ha rubato dalla chiesa

una statua di San Giorgio. Si

avanza l’ipotesi che l’incendio sia stato appiccato per distogliere l’attenzione dal furto ma il giudice ritiene invece

che il furto sia stato commissionato per far cadere i sospetti dell’incendio sul ladro,

mentre l’obiettivo vero era

proprio l’incendio, al fine di

favorire l’attività della potente corporazione dei costruttori sostenuti dalla curia locale. Con qualche pressione

psicologica il giudice induce

il ladrone a confessare che è

stato pagato per il furto da un

misterioso cavaliere, rintracciati, in base alla descrizione,

in casa di un capitano delle

guardie, che si dava per morto nell’incendio in quanto

sorpreso dalle fiamme, mentre in realtà amoreggiava con

la sua bella.

A questo punto si fa avanti

un personaggio graziato dal

duca per avere ammesso le

sue colpe, rendendosi disponibile a denunciare i complici; un moderno pentito che

però in tribunale ritratta tutto perché minacciato, facendo perdere di valore alla sua

deposizione precedente (vedi

diatriba sull’art. 513). Il giudice però ha mosso troppo le

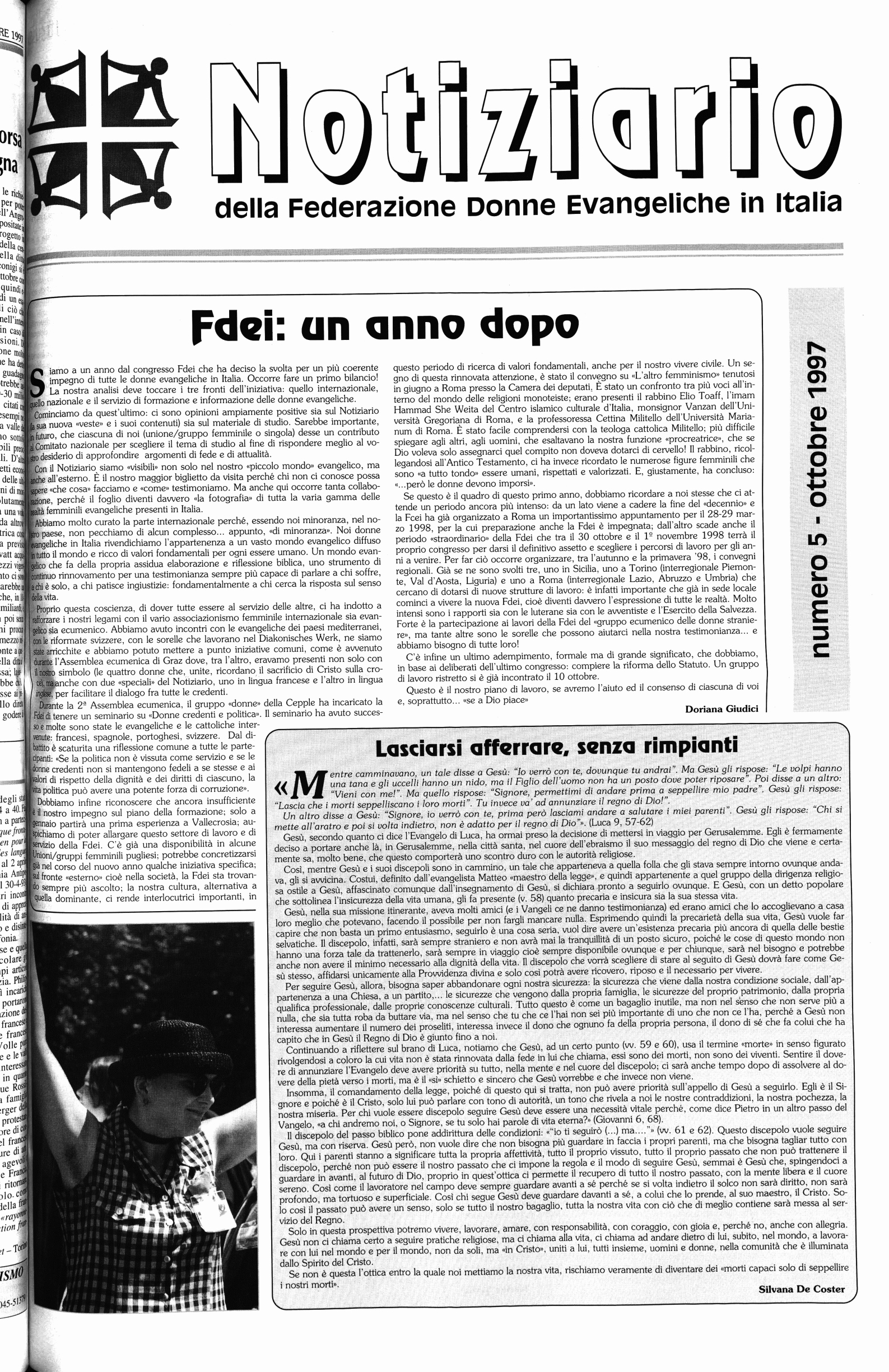

Un momento di «Mistero buffo»

acque e, apparentemente per

errore, durante una manifestazione popolare di operai

tessili guidata da un frate

amico del magistrato, i cannoni gli sparano addosso

senza però colpirlo. Ormai le

acque sono diventate tumultuose e si fa avanti una donna misteriosa per fare importanti comunicazioni al giudice. Si tratta dell’amante del

capitano che però risulta essere stata avvelenata e viene

salvata in extremis da un intervento della Pizzocca, sempre intrigante negli affari del

padrone.

Trova a questo punto pratica attuazione un piano concertato da una congrega di

diavoli, uno dei quali opportunamente ridotto deve entrare nel giudice attraverso il

deretano, per costringerlo ad

abbandonare il suo rigore

morale. Se non che, assente il

padrone, la Pizzocca si corica

a riposare nel suo letto e il

diavolo entra in lei anziché

nel padrone. Sbalordimento

del diavolo, che si trova in un

corpo femminile con tutte le

pulsioni che ne derivano;

sbalordimento della Pizzocca, che si trova a avere un

paio di «zinne» di tutto rispetto e cambiamento del

«piano», nel senso che la corruzione dovrà verificarsi tramite il corpo avvenente della

donna. Intanto il giudice,

ignaro di tutto, procede in

tribunale, esibendo con un

coup de théâtre il capitano redivivo, rintracciato a casa

dell’amante. Con questo testimone il tribunale si avvia a

condannare i maggiorenti

della città ma, approfittando

di un momento di confusione, questi cerca di fuggire e

una guardia lo uccide. Rovesciamento della situazione

con il giudice messo sotto

accusa, intervento del «grande inquisitore» per condannarlo. Interviene però la Pizzocca che dichiara di essere

stata pagata per testimoniare

contro il giudice, assolto ma

con apertura di una nuova

indagine. Il demonio lascia la

Pizzocca e viene accusato di

essere un traditore. Scena finale con il giudice che rema

incatenato su una galera,

mentre su una piccola barca

la Pizzocca lo insegue chiamandolo disperatamente per

nome (si erano innamorati

Luna dell’altro).

Il testo, con i suoi riferimenti storici (è vero che si

incendiavano le chiese per

fabbricare altri edifici) è un

testo colto, che ha forti punti

di contatto con Mistero

buffo, tra cui l’uso di più dialetti italiani, mescolati al volgare del ’500. Gli spunti satirici di eccellente qualità sono

molti e a tratti fa capolino la

fantasiosa genialità dell’autore. Nel suo complesso però

manca la continua, frizzante,

esplosiva comicità di Mistero

buffo e lo spettacolo rallenta

eccessivamente in lunghe

scene troppo statiche. Resta

comunque l’impressione che

il testo abbia in sé delle potenzialità inespresse. Vivacissima ed efficace la recitazione di Franca Rame, pur nella

difficoltà di due ruoli molto

diversi derivati dalla «trasformazione» del personaggio.

Professionalmente ineccepibile l’interpretazione di Albertazzi, che però non pare

adatto a ruoli da comico. Ottime le scene disegnate dallo

stesso Fo. (p.f.)

Ljuoenio stretti

le ntott

Bonhoi

; a biffi

responi

■cerazio'

Un volume in cui vari autorevoli studiosi forniscono contributi interdisciplinari allo studio del problema

«ipporti fra Gesù e il movimento di Qumran nelle ultime indagini sui manoscritti

Et deserto della Giudea

nel 1947, poco prima che

,®se fondato lo Stato di

be, un giovane pastore

e scoprì per caso in una

fnii „ w'^^^^ntica a ovest del

^ alcuni antichi

®®eritti. Da allora, sotto

Pulso iniziale di padre

u de Vaux, 1 manoscritti

e gli oggetti ad

jjOilegati vennero rinve. n undici grotte situate

essi di alcune rovine vi

® di insediamenti uma

.evi.

dalla seconda

W a.C. vissero

. 'luoghi sacerdoti e

-^stretti

1 a vivere nel de

eli;

. . 0nn"*ttnità nel 68 d.C

•Uè

^Purché esiliati dal Teme^salemme; dati ar

'ticn u ® '■acconto dello

®breo Giusenne Fla

au„ Giuseppe FlaL stano la distruzione

della X legione

' romano.

ffeflt’*' Stana ^ ®^"za dubbio la

iL lite., de scoperta archeoF t quanto concerne

gli studi biblici. Le edizioni

Piemme offrono al pubblico

colto italiano un interessante

volume collettaneo* ad opera

di specialisti di fama internazionale che fa il punto della

situazione per i supposti contatti tra Gesù e il suo movimento e la comunità di Qumran. Il curatore del volume è

il professor James H. Charlesworth, docente di Nuovo

Testamento e direttore del

«Dead Sea Scrolls Project»

della Facoltà evangelica di

teologia di Princeton (Usa).

L’opera ha carattere interdisciplinare e ecumeitico; vi

collaborano docenti di antropologia culturale, di lingue

semitiche, storia antica, storia delle religioni, appartenenti a tre differenti confessioni, ebraica, cattolica ed

evangelica.

Quali sono le analogie e le

differenze tra il movimento

di Qumran raccolto intorno a

una figura carismatica denominata «Maestro di Giustizia» e il movimento sorto dalla predicazione di Gesù di

Nazareth? È importante co

glierle per situare il messaggio di Gesù nel suo background ebraico e nella sua

originalità (ebraica) messianica. La comunità di Qumran, gli autori dei manoscritti del Mar Morto, appartenevano a un vasto e influente

gruppo diffuso in tutta la

Giudea al tempo di Gesù. Gli

Esseni (probabilmente dall’

aramaico hasyya, i pii) ammontavano a circa 4.000 persone. i più rigidi, circa 200,

vivevano a Qumran. Gesù nel

suo ministero itinerante può

avere incontrato gli esseni, e

questo spiegherebbe le somiglianze tra i due movimenti.

In comune Gesù e gli esseni

avevano il territorio, si battevano contro gli avversari comuni, in particolare i sadducei e l’aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme, erano

animati dalla profonda convinzione che Dio stava per

dare compimento alle proprie promesse profetiche, ed

erano quindi orientati in senso apocalittico ed escatologico. L’uno e gli altri vennero

uccisi dai soldati romani.

Ma le differenze tra i due

movimenti sono altrettanto

evidenti. In primo luogo occorre rilevare il carattere

aperto del gruppo raccolto da

Gesù: il suo messaggio era

pubblico, gli insegnamenti

degli esseni erano segreti. Nel

suo ministero itinerante Gesù

fraternizzava, gli esseni vivevano a Qumran in una comunità chiusa. L’amore per i nemici (Mt. 5, 44), il quotidiano

incontro con emarginati e

malati contraddistingueva

l’opera di Gesù che aveva costituito una comunità aperta,

senza alcuna discriminazione

di tipo rituale. Infatti la differenza principale tra Gesù e gli

esseni era costituita dall’interpretazione della Torah. Alla libera interpretazione di

Gesù, la comunità di Qumran

opponeva le Regole e gli Statuti aggiunti alla Torah. Gesù,

a differenza di Qumran e dei

fondamentalisti contemporanei, non ha mai letto le Scritture in modo letterale. La sua

originale interpretazione del

«vero tempio» lo distinse da

Qumran: «A Gesù non inte

ressavano le misure corrette

dei cortili del Tempio, egli

non si lamentò mai dell’impurità rituale dei sacerdoti,

perché nella prospettiva del

Regno che viene la purità del

cuore era quella (decisiva»

(Otto Bez, «Gesù e il rotolo del

Tempio», pp. 127-128). Gesù

poteva interpretare liberamente le Scritture perché

«Egli sentiva di essere Figlio

di Dio» (Paolo Sacchi, p. 159).

La conclusione non poteva

essere differente: «Il Maestro

di Giustizia lasciò Gerusalemme e il Tempio, ritirandosi nella quiete sicura del deserto. Sulle sponde desertiche del Mar Morto egli si

sentì insignito da Dio del

compito di giardiniere della

piantagione eterna (Ezechiele 19, 10-14). Gesù si recò coraggiosamente nel cuore

dell’opposizione contro di

lui. Fidando di essere Figlio

di Dio, egli orientò il suo

cammino, la sua via, verso

Gerusalemme e il tempio.

Probabilmente fu influenzato

dall’allegoria di Isaia della vigna del Signore (Isaia 5, 1-7)»

(James H. Charlesworth, «Gesù come Figlio e come Maestro di Giustizia», pag. 196).

Sono dunque falliti i tentativi

di riportare in auge la tesi di

Ernest Renan, autore di una

celebre vita di Gesù (1863),

secondo il quale il cristianesimo è un movimento sviluppatosi all’interno delTessenismo e sopravvissuto a esso.

La ricerca dei manoscritti

del Mar Morto dimostra i collegamenti tra i due movimenti, indispensabili per comprendere l’ebreo Gesù nella

sua umanità e nelToriginalità

del messaggio profetico.

(’) James H. Cuari.esworth (a

cura di); Gesù e la comunità di

Qumran. Casale Monferrato,

Piemme, 1997, pp. 382, £ 48.000.

Hai fatto

rabbonamento

6

6

PAG. 6 RIFORMA

________________________VENERDÌ 24 OTTQRr^:

intenti

Si è tenuto a Napoli il 7 e 8 ottobre un forum internazionale organizzato dalla «Tavola della pace>

Il terzo settore e l'economia popolare nel Nord e nel Sud del moni

Un ricco scambio di informazioni e riflessioni sulle varie forme di autorganizzazione economica, iniziative locali, nuo^j

modi di organizzare la produzione, il consumo, la finanza e contribuire così a costruire un'economia della solidarietà

Mani tese: agire locale in una rete globale

L’intervento di Sabina Siniscalchi ha evidenziato l’importanza del lavoro politico

delle Ong, come movimento

trasversale a tutti i paesi, per

contrastare i devastanti effetti della globalizzazione e contribuire a scongiurare le fosche previsioni di tendenza

come quelle esposte recentemente da Ralf Dahrendorf in

questi termini: «Forse la conseguenza più seria del diffondersi delle convinzioni che

accompagnano i nuovi imperativi della flessibilità, della

competitività e della redditività è la distruzione dei servizi e degli spazi pubblici, senza i quali difficilmente la società civile riuscirà ad organizzarsi. Anche se molte persone soffrono lo stesso destino, non esiste una spiegazione unica e unificante della loro sofferenza e un nemico

comune da combattere. Cosa

ancora più grave, gli esclusi e

quelli che rischiano di cadere

nell’esclusione non rappresentano una nuova forza produttiva utile alla crescita: i

ricchi possono diventare ricchi anche senza di loro, i governi possono essere rieletti

anche senza i loro voti».

Dopo aver messo in evidenza gli sfilacciamenti dei

legami tra il sistema economico e finanziario e quello

politico-sociale, come ha mostrato il caso eclatante della

reazione negativa della borsa

di New York all’annuncio della diminuzione della disoccupazione negli Usa, e dopo

aver commentato alcune impressionanti cifre dell’ineguaglianza (si spendono oggi più

soldi per giocare a golf che

per curare i bambini in stato

di bisogno). Siniscalchi ha

proseguito commentando

una recente indagine condotta in Europa secondo la quale

la gente comune percepisce

l’importanza dell’interdipendenza, vorrebbe più informazioni sulle politiche della cooperazione e un incremento

dell’aiuto economico ai paesi

in via di sviluppo.

Da questo dato positivo

prosegue offrendo la sua lettura degli eventi e la sua proposta: «Le chiavi del cambiamento, i cunei con i quali

possiamo incrinare questo si

...

Sabina Siniscalchi

sterna sono due: l’azione locale e quella globale. Ma attenzione, non ci possiamo

permettere di separarle. Oggi

essere un gruppo di solidarietà che si occupa di un problema preciso nel proprio

territorio, senza avere la coscienza della dimensione globale di quel problema, può

essere perdente. Se mi occupo dei disabili nel mio quartiere dovrò per forza fare i

conti con lo smantellamento

dello stato sociale, imposta

dalla dottrina del liberismo e

della competitività. Se finanzio una piccola azienda di

trasformazione in Brasile, dovrò scontrarmi con le multinazionali dell’agro-industria

che riescono ad invadere il

mercato con il loro prodotto,

magari di qualità inferiore,

ma di prezzo più accessibile.

Sarò in grado di incidere su

problemi globali come la

scelta di molte imprese di

spostare la loro produzione,

alla ricerca di costi più bassi e

maggiori agevolazioni, non

solo se farò pressione sul mio

governo, ma se mi alleerò con

i lavoratori di quei paesi dove

queste imprese operano

spesso in violazione dei diritti

sindacali e della tutela ambientale. (...)

Questo principio è stato

ben compreso dal sindacato

dei tessili americano che assieme a varie Ong e gruppi religiosi ha promosso una campagna contro la catena di abbigliamento «The gap». La catena americana realizzava,

tramite subappalti, la sua produzione nel Salvador, trattando in modo vergognoso le

giovani operaie: meno di 60

cent di dollaro l’ora per un

orario che arrivava a toccare

le 70 ore settimanali. (...) La

minaccia di boicottaggio dei

prodotti, distribuiti sul mercato americano, ha ottenuto

che l’impresa redigesse un codice di condotta per gli appaltatori, permettendo ad osservatori indipendenti di controllarne l’applicazione. Una

campagna che si ispira agli

stessi criteri denominata

«Clean cloth» (panni puliti) è

stata avviata anche in Europa.

«Mani Tese», raccogliendo

la richiesta di alcuni partner

indiani, ha scelto di promuovere una campagna contro il

lavoro minorile sta cercando

l’alleanza dei sindacati e sta

studiando una legge di iniziativa popolare per ottenere

meccanismi di controllo delle

imprese italiane che operano

all’estero. La vicenda della

Con il tìtolo «Il terzo settore e l'economia popolare: le alternative al mercato nel Nord e nel Sud del mondo» si è svolto a Napoli ìl7 e 8 ottobre uno dei Forum internazionali organizzati dalla «Tavola della pace» (un coordinamento da

varie associazioni del settore) quale contesto di riflessione in

vista della marcia Perugia-Assisi che ha avuto luogo il 12 ottobre sul tema generale «Per un’economia di giustìzia». Il seminario, che si è svolto nella sala Maria Cristina del convento di Santa Chiara, con l’apporto di 23 esperti, ricercatori e

operatori sociali, ha offerto un ventaglio di riflessioni e di

esperienze nel campo delle attività non proflt del terzo settore nei paesi del Nord e di economia popolare nel Sud del

mondo. L’obiettivo dichiarato del Forum era favorire lo

scambio fra varie forme di autorganizzazione economica, di

iniziative locali, nuovi modi di organizzare la produzione, il

consumo, la finanza e contribuire così a costruire un’economia della solidarietà sottratta almeno in parte alle logiche

di mercato. Fra i contributi al Forum abbiamo scelto di offrire, quale esempio di lavoro e riflessione di una Organizzazione non governativa (Ong) italiana per la cooperazione

internazionale, una sintesi dell’intervento di Sabina Siniscalchi di «Mani Tese», parlare brevemente del Movimento

brasiliano dei «Senza terra». Abbiamo rivolto poi alcune domande a Guido Celentano, del comitato promotore locale.

Chicco, committente dei giocattoli prodotti dalla fabbrica

thailandese dove un incendio

ha provocato il ferimento e la

morte di decine di giovani

operaie, getta una pesante

ombra anche sulle nostre imprese. Sappiamo che soprattutto le produzioni di giocattoli, tessili, scarpe e abbigliamento sportivo, commissionate a piccole e medie aziende del Sud-Est asiatico o

dell’America Latina, sono fortemente sospette. Bisogna attivare di concerto con Ong e

sindacati del Sud sistemi di

monitoraggio che impongano

il rispetto delle convenzioni

dell’Organizzazione internazionale del lavoro.(...)

Infine possiamo registrare

il successo della campagna

contro le mine: il Parlamento,

in luglio, ha votato a favore

del bando totale e il nostro

governo ha tenuto una posizione coerente alla recente

conferenza di Oslo, la cui dichiarazione finale, passata

purtroppo con il voto contra

rio degli Usa (che si è sommato alla significativa assenza di Russia e Cina), chiede il

bando della produzione, della

vendita e dell’esportazione di

questi micidiali ordigni.

Gli esempi di azioni politiche concrete sono davvero

molti, ma molto ancora resta

da fare: piccole azioni di resistenza portate avanti nei paesi in via di sviluppo da movimenti di base e associazioni

popolari che subiscono in

prima persona la violazione

dei propri diritti possono essere amplificate e avere maggiori speranze di successo se

Ong di altri paesi e reti di Ong

le sostengono. Ritengo che

questo sia uno dei compiti

principali che ci attende nel

prossimo futuro: in un mondo globalizzato dobbiamo

reagire in modo sempre più

globale, solo così potremo

trovare il coraggio di affrontare un fenomeno che, come

dice Darendhorf, «rischia di

erodere la nostra forza e annientare i nostri valori».

Il terzo settore a Napoli può essere un'occasione per creare posti di lavoro

ANNA MAFFEI

Guido Celentano è presidente della cooperativa

«‘O Pappece», che gestisce a

Napoli la bottega per il commercio equo e solidale ed è

stato uno dei promotori del

Forum. Come nasce l’idea di

organizzare il forum a Napoli?

«Abbiamo colto un’opportunità che ci veniva offerta

dalla scelta tematica proposta per la marcia Perugia-Assisi pensando di riproporla

sul circuito cittadino che è

tradizionalmente molto len

to e disattento rispetto a

queste problematiche. Questi temi sono invece cruciali

e attuali e anche legati a

un’esigenza molto napoletana di riuscire a ricollegare le

esperienze terzo-settoriale

anche in un ambito che crei

lavoro. È importante infatti

che il lavoro nel terzo settore

si distacchi da questo fortissimo senso di attesa che il

welfare di stato si dismetta

sempre di più, e sia capace

invece di proporsi sul mercato privato dei servizi culturali, dei servizi alla persona con

un atteggiamento di iniziativa imprenditoriale che possa

essere senza rete. Senza rete

però si vive solo se c’è un circuito, se c’è un raccordo tra

questi gruppi, movimenti,

associazioni. Questo a Napoli è molto difficile. Volevamo

con queste presenze nazionali e internazionali far riflettere su quanto può essere

fatto in questi contesti senza

mendicare dallo stato quello

che lo stato non può più curare in prima persona».

- È questa l’esperienza della

bottega...

Napoli: un momento dei lavori del Forum

«La bottega ha questo tipo

di attenzione in quanto, facendo commercio equo e solidale, si propone di rendere

migliori le opportunità di lavoro per artigiani, contadini e

quanti sono nostri partner

commerciali nei paesi terzomondiali, e al tempo stesso

appoggiare il loro lavoro attraverso persone che anche

qui da noi lavorano. È questo

lo scambio del commercio

equosolidale: non un’ennesima attestazione di solidarietà

lontana ma una compresenza sullo stesso circuito lavorativo delle persone più disagiate e di quelli che tra noi

vogliono su questo tipo di

impegno marcare una presenza continuativa».

- Un bilancio sulla partecipazione?

«Nella prima giornata c’è

stata una presenza di circa

60 persone: molto meglio di

quanto ci si aspettava. Purtroppo mancano gli studenti,

mentre era auspicabile che

l’Istituto universitario orientale e la facoltà di Economia

e commercio, che hanno collaborato all’organizzazione

dell’evento, potessero testimoniare un’attenzione maggiore. Grande interesse invece c’è stato da parte di quanti

operano in questo settore

anche se, a mio giudizio, sono state spesso presenze di

rappresentanza più che di

ascolto...».

- Pacifismo dunque oggi?

«Sicuramente è un pacifismo molto zoppicante, an

che se non parlerei, come

fanno alcuni, di riciclaggio

del pacifismo nella solidarietà. Per me il pacifismo che

affronta oggi le problematiche della giustizia testimonia

di una continuità di impegno. Questo tipo di riflessione tra l’altro accosta in maniera molto opportuna la

motivazione etica che sottende al pacifismo di matrice

cattolica ad un’altra che invece tradisce nell’attenzione